Энергетика будущего: на сто лет вперед.

Нефтяная и газовая » Нефтяная промышленность

Нефтяная и газовая » Газовая промышленность

Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика

Металлургия и ГОКи » Угольная промышленность

Нефтяная и газовая » Газовая промышленность

Энергетика и ЖКХ » Электроэнергетика

Металлургия и ГОКи » Угольная промышленность

26.09.2017 в 09:03 | INFOLine, ИА (по материалам РСПП) | Advis.ru

Отмирание традиционной энергетики и развитие термоядерной — такой прогноз на ближайшие сто лет дают эксперты ассоциации "Глобальная энергия".

Согласно их исследованию, уже к середине века уголь и нефть начнут терять свое значение в качестве источников энергии, ископаемое топливо заменится энергией солнца. Но для этого придется менять всю парадигму отношений внутри отрасли — и технологии, и психологию игроков.

Большая энерготройка

По мнению экспертов "Глобальной энергии" (в их число входят 20 ученых из различных стран мира, в том числе, например, и лауреат Нобелевской премии мира Родни Аллам), к 2100 году доля нефти и угля в мировом топливно-энергетическом балансе составит 2,1% и 0,9% соответственно, термоядерная энергетика займет десятую часть рынка, а более четверти всей мировой электроэнергии будет производиться благодаря солнцу. Причина таких изменений — постепенное снижение добычи углеводородов и переориентирование на строительство более чистых энергомощностей.

Изменится и влияние разных государств на рынке энергетики: так, к 2035 году крупнейшим производителем топливно-энергетических ресурсов будет США (24%), второе место займет Россия (21%) и Китай (16%). Однако через 50 лет, по оценкам экспертов, на первое место выйдет Россия (19%), Китай станет вторым (18%), а США "опустится" до третьего места (17%). К 2100 году, однако, диспозиция изменится вновь: на первое место вырвется уже Китай (20%), а Россия и США будут занимать вторую и третью строчки рейтинга (16% и 14% соответственно).

Эксперты назвали и факторы, которые, по их мнению, мешают топливно-энергетическому комплексу развиваться в "зеленом" направлении: более трети ученых, участвовавших в исследовании, отметили, что пока альтернативные источники энергии слишком дороги, а конкуренция со стороны углеводородной и ядерной энергетики высока. В то же время активно формируется образ "традиционной" энергетики как нежелательной и неэкологичной, кроме того, современная экономика требует более эффективного использования имеющихся ресурсов, развития переработки отходов и смежных технологий. В такой ситуации, по мнению экспертов, дополнительные стимулы к развитию получат такие направления, как биоэнергетика и разработка биотоплива, а также термоядерных реакторов.

Результаты исследования, представленные "Глобальной энергией" на Петербургском международном экономическом форуме, вызвали оживленную дискуссию о будущем энергетики в целом и энергетики России в частности. Тренды трендами, но стартовые позиции и структура экономики у разных стран (и разных регионов одной страны) все же отличаются, а значит, путь к тройке энергетических лидеров мира Россия, Китай и США будут проходить по-разному.

Угля станет меньше, но больше

Большинство экспертов считает, что одна из предпосылок к снижению доли углеводородов в мировом балансе, — это Парижские климатические соглашения, одной из главных тем которых было замораживание угольных проектов. Многие банки и финансовые институты заявили об отказе от инвестиций в угледобывающую сферу и энергетику. Планы масштабного строительства угольных электростанций остались только у четырех стран — Вьетнама, Индии, Индонезии и Китая, хотя есть и более мелкие игроки, не желающие отказываться от развития этого сектора экономики, в частности, Пакистан и Турция. Вместе с тем есть идеи и проекты по возрождению угольной составляющей с учетом новых, более щадящих технологий, а также идеи восстановления и развития добычи твердого топлива в арктических территориях.

Один из таких проектов, например, реализуется в арктической зоне Красноярского края: на полуострове Таймыр находится одно из самых больших в мире месторождений антрацитов, в 2015 году началась его разработка. Только на одном участке "Река Малая Лемберова" запасы высококачественного антрацита составляют порядка 600 миллионов тонн. К 2020 году УК "Восток-Уголь" планирует добывать здесь до 30 миллионов тонн в год и отправлять антрацит в страны Европы по Севморпути.

А вот на нефтяной сектор напрямую Парижские соглашения влияния, скорее всего, не окажут, считает президент Ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики "Глобальная энергия" Игорь Лобовский.

— Существенные изменения последуют с наступлением эры повсеместного развития автотранспорта на электроэнергии и иных источниках энергии, не имеющих отношение к углеводородам, эксперты прогнозируют такого рода процессы не ранее 2030 года, поэтому максимальное снижение доли углеводородов прогнозируется только к 2070 году, — рассуждает он. — Подобный сценарий экономически обоснован в случае снижения стоимости производства электроэнергии от возобновляемых источников — и это действительно должно происходить в ближайшие десятилетия. Например, лауреат премии "Глобальная энергия" 2017 года Михаэль Гретцель является изобретателем так называемых "ячеек Гретцеля" — солнечных батарей нового поколения, производство которых обходится дешевле в несколько раз по сравнению с производством кремниевых батарей. Подобные изобретения позволят возобновляемой энергетике развиваться повсеместно и, как следствие, значительно снизить ее стоимость.

Так что уточненный сценарий развития углеводородных отраслей следует читать так: доля углеводородов в энергетике будет снижаться, но потребление расти.

— Мы забываем, что нефть на нынешний день все больше используется в нефтехимии, в производстве товаров народного потребления, — говорит министр энергетики России Александр Новак, — У нас 9 из 10 товаров на нынешний день содержат продукты нефтепереработки. И если сегодня 11 миллионов баррелей всего идет на нефтехимию, то по самым скромным прогнозам через лет пятнадцать на нефтехимию будет уже 17 миллионов баррелей идти, а может быть дальше еще больше, в более ускоренном режиме.

— Подумайте об авиации, о морских перевозках, о нефтехимии, — вторит главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Plc Бен ван Берден (Ben van Beurden). — Масса процессов требует высокой температуры и крайне высокой температуры для нагрева. И, конечно же, углеводороды займут свое место.

Когда подует ветер?

Потребителю нужна дешевая энергия — вот основной фактор, сдерживающий развитие альтернативной энергетики. Чтобы сделать возобновляемые источники энергии (ВИЭ) привлекательными, нужна либо высокая цена на нефть, либо финансовая поддержка государства или институтов развития.

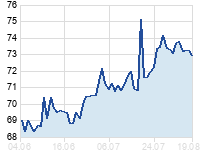

— Когда цена на нефть достигает 100 долларов за баррель, это создает почву для развития новых технологий, включая ВИЭ, — говорит президент компании Total Патрик Пуянне.

Пока стоимость строительства ВИЭ в России достаточно высока, а коэффициент использования установленной мощности не так велик, как хотелось бы (и не только в России: по данным энергетического агентства США, средний КИУМ солнечных станций составляет порядка 26%). А значит, высока и стоимость киловатт-часа для потребителя. Опять же, строительство — это последний этап, необходимо развивать собственное производство солнечных панелей и других элементов. Но следует признать, что солнечная энергетика в России — это уже не стартап, а вполне сформировавшаяся отрасль. И ее развитие зависит от приоритетов государства.

— Есть явление, сетевой паритет — точка, когда себестоимость кВт/час электроэнергии, выработанной в альтернативной энергетике, оказывается равной себестоимости кВт/час электроэнергии, выработанной в традиционной энергетике. Спор идет — когда это случится? — рассуждает председатель правления ООО "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс. — В ряде стран оно уже случилось, в России произойдет чуть позже, но оно неизбежно хотя бы потому, что потенциальный апгрейд ветра и солнца существенно больше, чем потенциальный апгрейд даже в парогазовых технологиях в тепловой генерации или гидрогенерации. Мы точно придем к моменту, когда альтернативная энергетика станет дешевле.

Эксперты прогнозируют, что это случится уже к 2050 году. По мнению Чубайса, сейчас в России создана абсолютно работоспособная система поддержки альтернативной энергетики, и препятствий для ее развития нет. Следующая задача, которую придется решить, — это найти способы промышленного хранения электроэнергии. И это задача не на отдаленную перспективу, а на ближайшие десять лет.

Однако не все эксперты разделяют оптимизм о перспективах ВИЭ — по крайней мере, они довольно сдержанно оценивают объем возобновляемых технологий, необходимых мировой энергетике.

— Я думаю, что человечество будет поощрять использование возобновляемых источников энергии в неких формах государственных субсидий. В последнее время данный сегмент продемонстрировал значительное снижение стоимости и возможность более быстрого внедрения, — считает председатель комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", нобелевский лауреат Родни Аллам. — Возобновляемые источники энергии будут представлены системами с низкой интенсивностью, требующими огромных площадей; для них будут строиться "солнечные фермы" в пустынях и морские ветровые электростанции. Данный сегмент энергетики должен составлять определенный процент от общего объема рынка. Я считаю, что 20 процентов — это разумный предел.

Будущее — за атомной энергетикой

По мнению авторов доклада, снижение доли углеводородов — это единственный возможный сценарий для успешного развития цивилизации, вопрос только в том, когда наступит этот переломный момент. Эксперты "Глобальной энергии" считают, что это может произойти уже после 2050 года. Сейчас доля "зеленой" энергетики в мире составляет не более 30%. При этом к "зеленой" энергетике эксперты относят атомные электростанции, которые вырабатывают порядка 11% мировой электроэнергии. Ведь АЭС характеризуются низкими выбросами углерода в атмосферу.

— Мы на пороге четвертого промышленного уклада, на пороге очередной революции. Это время горизонтальных связей, цифровой информатики, искусственного интеллекта, время продажи и покупки жизненных циклов, а не конкретного объекта. Атомная энергетика как никто другой соответствует роли модератора этого процесса, — считает генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

Одна из основных проблем атомной энергетики — не технологическая, а психологическая: Чернобыль, Фукусима, испытания ядерного оружия — в общем, есть повод для беспокойства и недоверия.

— Важное условие для развития ядерной энергетики — это социальное принятие. Для того, чтобы ядерная энергетика возникла в какой-то стране, общество должно ее принимать, — говорит генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано.

Какие бы сценарии развития энергетики ни строились, одно в них неизменно: потребление электроэнергии в мире будет расти. Население Земли увеличивается, запросы человечества растут: за последние сто лет мы потребили энергии больше, чем за всю предыдущую историю от сотворения мира. При этом более миллиарда человек на планете до сих пор не имеют доступа к электричеству!

По прогнозам ученых, к 2050 году на Земле будет жить еще на 2,5 миллиарда больше людей, децентрализация энергетики и строительство малых мощностей даст доступ к этому ресурсу значительно большему количеству человек и повысить их качество жизни. А значит, потребность в электроэнергии снова будет расти. И здесь на помощь приходит атомная энергетика: высокопроизводительная, с низким уровнем выброса загрязняющих атмосферу веществ и неограниченными запасами топлива. При этом речь идет не только об ископаемом уране, но и об отработавшем ядерном топливе, находящемся на хранении: топливные сборки выработали свой ресурс не более, чем на четыре процента, и это огромный ресурс для вторичного использования. Не говоря уже о том, что переработка топлива из ОЯТ позволяет решить задачу необратимой утилизации оружейного плутония и замкнуть производственны цикл, срабатывая весь ресурс ядерного топлива.

Особый путь Сибири

По соглашению между США и Россией каждая из стран должна утилизировать по 34 тонны оружейного плутония, и начало этой работы было назначено на 2018 год. Но пока технологией выработки так называемого МОКС-топлива обладает только Россия: первый в мире завод по его производству находится в Железногорске (бывший Красноярск-26), на мощностях Горно-химического комбината, входящего в структуру "Росатома".

— Важно стандартизировать требования к производственной безопасности в различных юрисдикциях и странах для создания безопасной атомной энергетики, — считает президент энергетической корпорации Fortum Corporation Пекка Лундмарк. — Я считаю, что атомная энергетика будет играть ключевую роль, но не как единственная технология, а в сочетании с солнечной энергетикой, гидроэнергетикой и экологичным биотопливом. Однако для того, чтобы атомная энергетика оставалась конкурентоспособной и продолжала играть важную роль в будущем, ей тоже требуется модернизация.

При этом "законодателем мод" в атомной энергетике вполне может стать Сибирь. Эксперты склоняются к мысли, что именно эта отрасль энергетики будет в регионе ведущей.

— Сибирский регион обладает всеми возможностями для развития атомной энергетики, обеспечивающими полный ядерный цикл от добычи и переработки уранового сырья и изготовления топливных сборок до утилизации облученного ядерного топлива, что может обеспечить и оптимизировать функционирование современных АЭС, — говорит Игорь Лобовский. — На долгую перспективу решить энергетические проблемы Сибирского региона можно за счет атомных энергоисточников, в частности, за счет строительства современных АЭС с реакторами типа ВВЭР-1300. Да, в соответствии с соглашением между Россией и США о прекращении производства оружейного плутония все ядерные реакторы Сибирской АЭС были остановлены в 2008 году, но в Северске сохранилась развитая инфраструктура и кадровый потенциал, а это существенно ускорит и удешевит строительство новой АЭС, которое на данный момент отложено до 2020 года.

Впрочем, КПД, КИУМ, себестоимость, доступность, технологичность — далеко не все требования, которые предъявляются энергетике будущего. И это тоже — вызов.

— Хотелось бы, чтобы энергетика будущего была незаметной — в том смысле, что мы не должны видеть ее негативных последствий, она должна быть безопасной, — считает президент РСПП, председатель Наблюдательного совета ассоциации "Глобальная энергия" Александр Шохин. — Экологическое негативное воздействие, в том числе в той же атомной и даже гидроэнергетике и тепловой энергетике должно быть минимальным, а безопасность — максимальной. Я считаю, что главный критерий — это не то, что, какая доля будет, например, у возобновляемых видов энергетики, а именно то, что все виды энергетики должны быть безопасными и эффективными.

Согласно их исследованию, уже к середине века уголь и нефть начнут терять свое значение в качестве источников энергии, ископаемое топливо заменится энергией солнца. Но для этого придется менять всю парадигму отношений внутри отрасли — и технологии, и психологию игроков.

Большая энерготройка

По мнению экспертов "Глобальной энергии" (в их число входят 20 ученых из различных стран мира, в том числе, например, и лауреат Нобелевской премии мира Родни Аллам), к 2100 году доля нефти и угля в мировом топливно-энергетическом балансе составит 2,1% и 0,9% соответственно, термоядерная энергетика займет десятую часть рынка, а более четверти всей мировой электроэнергии будет производиться благодаря солнцу. Причина таких изменений — постепенное снижение добычи углеводородов и переориентирование на строительство более чистых энергомощностей.

Изменится и влияние разных государств на рынке энергетики: так, к 2035 году крупнейшим производителем топливно-энергетических ресурсов будет США (24%), второе место займет Россия (21%) и Китай (16%). Однако через 50 лет, по оценкам экспертов, на первое место выйдет Россия (19%), Китай станет вторым (18%), а США "опустится" до третьего места (17%). К 2100 году, однако, диспозиция изменится вновь: на первое место вырвется уже Китай (20%), а Россия и США будут занимать вторую и третью строчки рейтинга (16% и 14% соответственно).

Эксперты назвали и факторы, которые, по их мнению, мешают топливно-энергетическому комплексу развиваться в "зеленом" направлении: более трети ученых, участвовавших в исследовании, отметили, что пока альтернативные источники энергии слишком дороги, а конкуренция со стороны углеводородной и ядерной энергетики высока. В то же время активно формируется образ "традиционной" энергетики как нежелательной и неэкологичной, кроме того, современная экономика требует более эффективного использования имеющихся ресурсов, развития переработки отходов и смежных технологий. В такой ситуации, по мнению экспертов, дополнительные стимулы к развитию получат такие направления, как биоэнергетика и разработка биотоплива, а также термоядерных реакторов.

Результаты исследования, представленные "Глобальной энергией" на Петербургском международном экономическом форуме, вызвали оживленную дискуссию о будущем энергетики в целом и энергетики России в частности. Тренды трендами, но стартовые позиции и структура экономики у разных стран (и разных регионов одной страны) все же отличаются, а значит, путь к тройке энергетических лидеров мира Россия, Китай и США будут проходить по-разному.

Угля станет меньше, но больше

Большинство экспертов считает, что одна из предпосылок к снижению доли углеводородов в мировом балансе, — это Парижские климатические соглашения, одной из главных тем которых было замораживание угольных проектов. Многие банки и финансовые институты заявили об отказе от инвестиций в угледобывающую сферу и энергетику. Планы масштабного строительства угольных электростанций остались только у четырех стран — Вьетнама, Индии, Индонезии и Китая, хотя есть и более мелкие игроки, не желающие отказываться от развития этого сектора экономики, в частности, Пакистан и Турция. Вместе с тем есть идеи и проекты по возрождению угольной составляющей с учетом новых, более щадящих технологий, а также идеи восстановления и развития добычи твердого топлива в арктических территориях.

Один из таких проектов, например, реализуется в арктической зоне Красноярского края: на полуострове Таймыр находится одно из самых больших в мире месторождений антрацитов, в 2015 году началась его разработка. Только на одном участке "Река Малая Лемберова" запасы высококачественного антрацита составляют порядка 600 миллионов тонн. К 2020 году УК "Восток-Уголь" планирует добывать здесь до 30 миллионов тонн в год и отправлять антрацит в страны Европы по Севморпути.

А вот на нефтяной сектор напрямую Парижские соглашения влияния, скорее всего, не окажут, считает президент Ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики "Глобальная энергия" Игорь Лобовский.

— Существенные изменения последуют с наступлением эры повсеместного развития автотранспорта на электроэнергии и иных источниках энергии, не имеющих отношение к углеводородам, эксперты прогнозируют такого рода процессы не ранее 2030 года, поэтому максимальное снижение доли углеводородов прогнозируется только к 2070 году, — рассуждает он. — Подобный сценарий экономически обоснован в случае снижения стоимости производства электроэнергии от возобновляемых источников — и это действительно должно происходить в ближайшие десятилетия. Например, лауреат премии "Глобальная энергия" 2017 года Михаэль Гретцель является изобретателем так называемых "ячеек Гретцеля" — солнечных батарей нового поколения, производство которых обходится дешевле в несколько раз по сравнению с производством кремниевых батарей. Подобные изобретения позволят возобновляемой энергетике развиваться повсеместно и, как следствие, значительно снизить ее стоимость.

Так что уточненный сценарий развития углеводородных отраслей следует читать так: доля углеводородов в энергетике будет снижаться, но потребление расти.

— Мы забываем, что нефть на нынешний день все больше используется в нефтехимии, в производстве товаров народного потребления, — говорит министр энергетики России Александр Новак, — У нас 9 из 10 товаров на нынешний день содержат продукты нефтепереработки. И если сегодня 11 миллионов баррелей всего идет на нефтехимию, то по самым скромным прогнозам через лет пятнадцать на нефтехимию будет уже 17 миллионов баррелей идти, а может быть дальше еще больше, в более ускоренном режиме.

— Подумайте об авиации, о морских перевозках, о нефтехимии, — вторит главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Plc Бен ван Берден (Ben van Beurden). — Масса процессов требует высокой температуры и крайне высокой температуры для нагрева. И, конечно же, углеводороды займут свое место.

Когда подует ветер?

Потребителю нужна дешевая энергия — вот основной фактор, сдерживающий развитие альтернативной энергетики. Чтобы сделать возобновляемые источники энергии (ВИЭ) привлекательными, нужна либо высокая цена на нефть, либо финансовая поддержка государства или институтов развития.

— Когда цена на нефть достигает 100 долларов за баррель, это создает почву для развития новых технологий, включая ВИЭ, — говорит президент компании Total Патрик Пуянне.

Пока стоимость строительства ВИЭ в России достаточно высока, а коэффициент использования установленной мощности не так велик, как хотелось бы (и не только в России: по данным энергетического агентства США, средний КИУМ солнечных станций составляет порядка 26%). А значит, высока и стоимость киловатт-часа для потребителя. Опять же, строительство — это последний этап, необходимо развивать собственное производство солнечных панелей и других элементов. Но следует признать, что солнечная энергетика в России — это уже не стартап, а вполне сформировавшаяся отрасль. И ее развитие зависит от приоритетов государства.

— Есть явление, сетевой паритет — точка, когда себестоимость кВт/час электроэнергии, выработанной в альтернативной энергетике, оказывается равной себестоимости кВт/час электроэнергии, выработанной в традиционной энергетике. Спор идет — когда это случится? — рассуждает председатель правления ООО "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс. — В ряде стран оно уже случилось, в России произойдет чуть позже, но оно неизбежно хотя бы потому, что потенциальный апгрейд ветра и солнца существенно больше, чем потенциальный апгрейд даже в парогазовых технологиях в тепловой генерации или гидрогенерации. Мы точно придем к моменту, когда альтернативная энергетика станет дешевле.

Эксперты прогнозируют, что это случится уже к 2050 году. По мнению Чубайса, сейчас в России создана абсолютно работоспособная система поддержки альтернативной энергетики, и препятствий для ее развития нет. Следующая задача, которую придется решить, — это найти способы промышленного хранения электроэнергии. И это задача не на отдаленную перспективу, а на ближайшие десять лет.

Однако не все эксперты разделяют оптимизм о перспективах ВИЭ — по крайней мере, они довольно сдержанно оценивают объем возобновляемых технологий, необходимых мировой энергетике.

— Я думаю, что человечество будет поощрять использование возобновляемых источников энергии в неких формах государственных субсидий. В последнее время данный сегмент продемонстрировал значительное снижение стоимости и возможность более быстрого внедрения, — считает председатель комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", нобелевский лауреат Родни Аллам. — Возобновляемые источники энергии будут представлены системами с низкой интенсивностью, требующими огромных площадей; для них будут строиться "солнечные фермы" в пустынях и морские ветровые электростанции. Данный сегмент энергетики должен составлять определенный процент от общего объема рынка. Я считаю, что 20 процентов — это разумный предел.

Будущее — за атомной энергетикой

По мнению авторов доклада, снижение доли углеводородов — это единственный возможный сценарий для успешного развития цивилизации, вопрос только в том, когда наступит этот переломный момент. Эксперты "Глобальной энергии" считают, что это может произойти уже после 2050 года. Сейчас доля "зеленой" энергетики в мире составляет не более 30%. При этом к "зеленой" энергетике эксперты относят атомные электростанции, которые вырабатывают порядка 11% мировой электроэнергии. Ведь АЭС характеризуются низкими выбросами углерода в атмосферу.

— Мы на пороге четвертого промышленного уклада, на пороге очередной революции. Это время горизонтальных связей, цифровой информатики, искусственного интеллекта, время продажи и покупки жизненных циклов, а не конкретного объекта. Атомная энергетика как никто другой соответствует роли модератора этого процесса, — считает генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

Одна из основных проблем атомной энергетики — не технологическая, а психологическая: Чернобыль, Фукусима, испытания ядерного оружия — в общем, есть повод для беспокойства и недоверия.

— Важное условие для развития ядерной энергетики — это социальное принятие. Для того, чтобы ядерная энергетика возникла в какой-то стране, общество должно ее принимать, — говорит генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано.

Какие бы сценарии развития энергетики ни строились, одно в них неизменно: потребление электроэнергии в мире будет расти. Население Земли увеличивается, запросы человечества растут: за последние сто лет мы потребили энергии больше, чем за всю предыдущую историю от сотворения мира. При этом более миллиарда человек на планете до сих пор не имеют доступа к электричеству!

По прогнозам ученых, к 2050 году на Земле будет жить еще на 2,5 миллиарда больше людей, децентрализация энергетики и строительство малых мощностей даст доступ к этому ресурсу значительно большему количеству человек и повысить их качество жизни. А значит, потребность в электроэнергии снова будет расти. И здесь на помощь приходит атомная энергетика: высокопроизводительная, с низким уровнем выброса загрязняющих атмосферу веществ и неограниченными запасами топлива. При этом речь идет не только об ископаемом уране, но и об отработавшем ядерном топливе, находящемся на хранении: топливные сборки выработали свой ресурс не более, чем на четыре процента, и это огромный ресурс для вторичного использования. Не говоря уже о том, что переработка топлива из ОЯТ позволяет решить задачу необратимой утилизации оружейного плутония и замкнуть производственны цикл, срабатывая весь ресурс ядерного топлива.

Особый путь Сибири

По соглашению между США и Россией каждая из стран должна утилизировать по 34 тонны оружейного плутония, и начало этой работы было назначено на 2018 год. Но пока технологией выработки так называемого МОКС-топлива обладает только Россия: первый в мире завод по его производству находится в Железногорске (бывший Красноярск-26), на мощностях Горно-химического комбината, входящего в структуру "Росатома".

— Важно стандартизировать требования к производственной безопасности в различных юрисдикциях и странах для создания безопасной атомной энергетики, — считает президент энергетической корпорации Fortum Corporation Пекка Лундмарк. — Я считаю, что атомная энергетика будет играть ключевую роль, но не как единственная технология, а в сочетании с солнечной энергетикой, гидроэнергетикой и экологичным биотопливом. Однако для того, чтобы атомная энергетика оставалась конкурентоспособной и продолжала играть важную роль в будущем, ей тоже требуется модернизация.

При этом "законодателем мод" в атомной энергетике вполне может стать Сибирь. Эксперты склоняются к мысли, что именно эта отрасль энергетики будет в регионе ведущей.

— Сибирский регион обладает всеми возможностями для развития атомной энергетики, обеспечивающими полный ядерный цикл от добычи и переработки уранового сырья и изготовления топливных сборок до утилизации облученного ядерного топлива, что может обеспечить и оптимизировать функционирование современных АЭС, — говорит Игорь Лобовский. — На долгую перспективу решить энергетические проблемы Сибирского региона можно за счет атомных энергоисточников, в частности, за счет строительства современных АЭС с реакторами типа ВВЭР-1300. Да, в соответствии с соглашением между Россией и США о прекращении производства оружейного плутония все ядерные реакторы Сибирской АЭС были остановлены в 2008 году, но в Северске сохранилась развитая инфраструктура и кадровый потенциал, а это существенно ускорит и удешевит строительство новой АЭС, которое на данный момент отложено до 2020 года.

Впрочем, КПД, КИУМ, себестоимость, доступность, технологичность — далеко не все требования, которые предъявляются энергетике будущего. И это тоже — вызов.

— Хотелось бы, чтобы энергетика будущего была незаметной — в том смысле, что мы не должны видеть ее негативных последствий, она должна быть безопасной, — считает президент РСПП, председатель Наблюдательного совета ассоциации "Глобальная энергия" Александр Шохин. — Экологическое негативное воздействие, в том числе в той же атомной и даже гидроэнергетике и тепловой энергетике должно быть минимальным, а безопасность — максимальной. Я считаю, что главный критерий — это не то, что, какая доля будет, например, у возобновляемых видов энергетики, а именно то, что все виды энергетики должны быть безопасными и эффективными.

Введите e-mail получателя:

Укажите Ваш e-mail:

Получить информацию:

Получить информацию: